眼 底 の 病 態 |

)螢光とは ?

螢光 fluorescence とは,照射された光エネルギーを吸収し(励起 excitation,という),照射波長よりも長波長(低エネルギー)の光を発光 emission する現象である.この特性を利用する造影剤が„螢光色素“である.

螢光眼底造影とは色素 dyeを用いた眼底の血管造影 angiographyである.

)他科領域の血管造影は ?

冠動脈造影や脳血管造影など他科で行なわれる血管造影検査はX線撮影にて行い,X線を透過させない性質の造影剤 contrast mediumを用いている.

眼底については血管を直視できることから,発光した蛍光を記録することによりに毛細血管レベルの„観察と機能評価“が可能である.言い換えると„観察と機能評価“のための画像品質を得ることが要求される.

)造影の原理

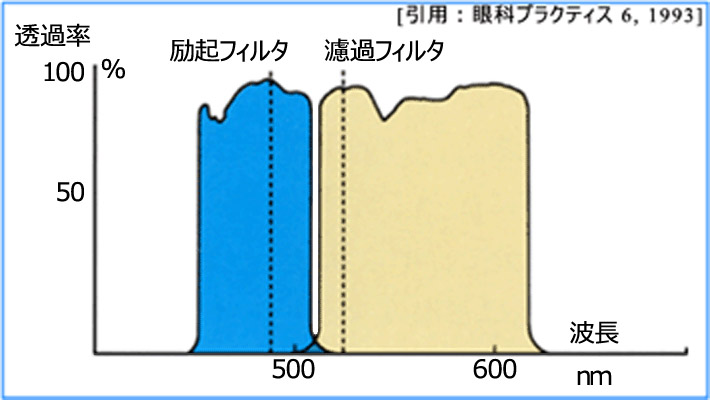

螢光とは„励起光を受け発光をする性質“のことであった.情報は発光した螢光にある.これにより,観察の基本原理として励起光と螢光を分離しなければならない.これが„フィルタ“である.励起光は短波長領域であるからローカットフィルタを通過させた照明光を色素に当て,ハイカットフィルタで照明光(励起光)を遮断し長波長域の螢光を通す.すなわち,

・造影剤:螢光色素 fluorescent dye である.単に„色素“と言うこともある.

・励起光:excitation.つまりは照明である.

・励起フィルタ:長波長をカットする.exciter エクサイタ.

・螢光:fluorescence.以降,「蛍光」のフォントを用いる.

・濾過フィルタ:励起光をカットし蛍光のみを通す.barrier バリア.

・血管造影:angiography アンギオ.

・撮影:take.フィルムあるいは電子デバイス

発光を観察し記録するのが眼底カメラである.

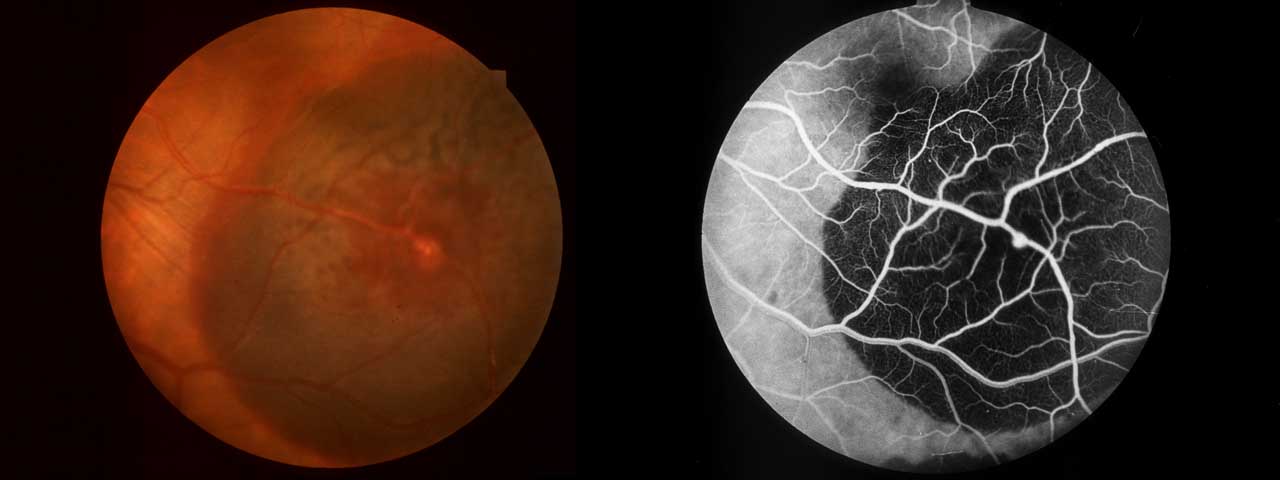

)カメラ

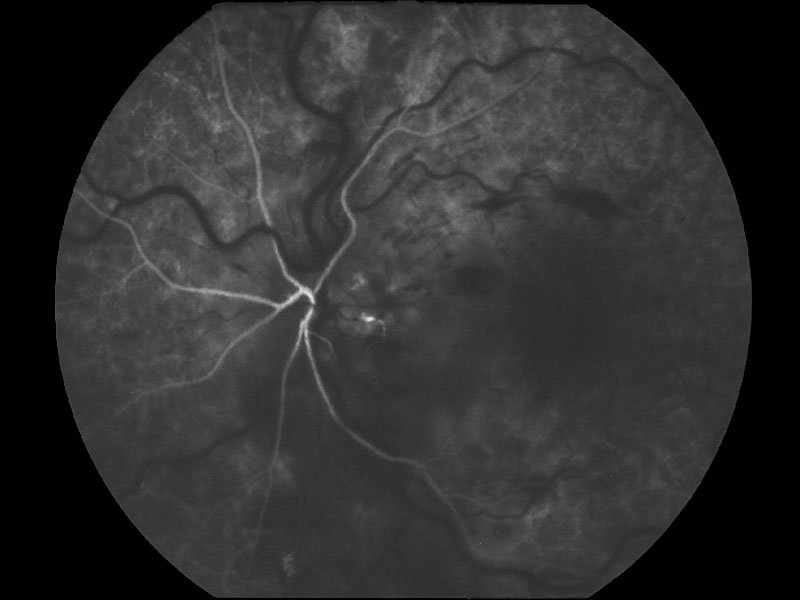

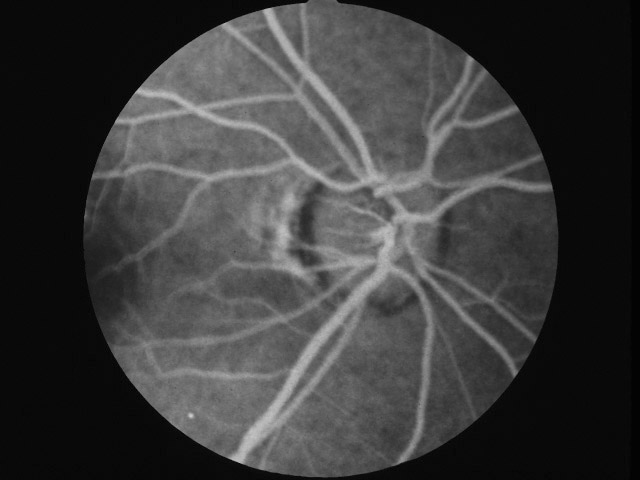

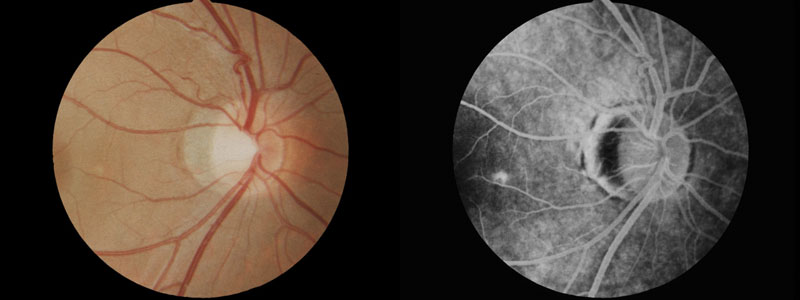

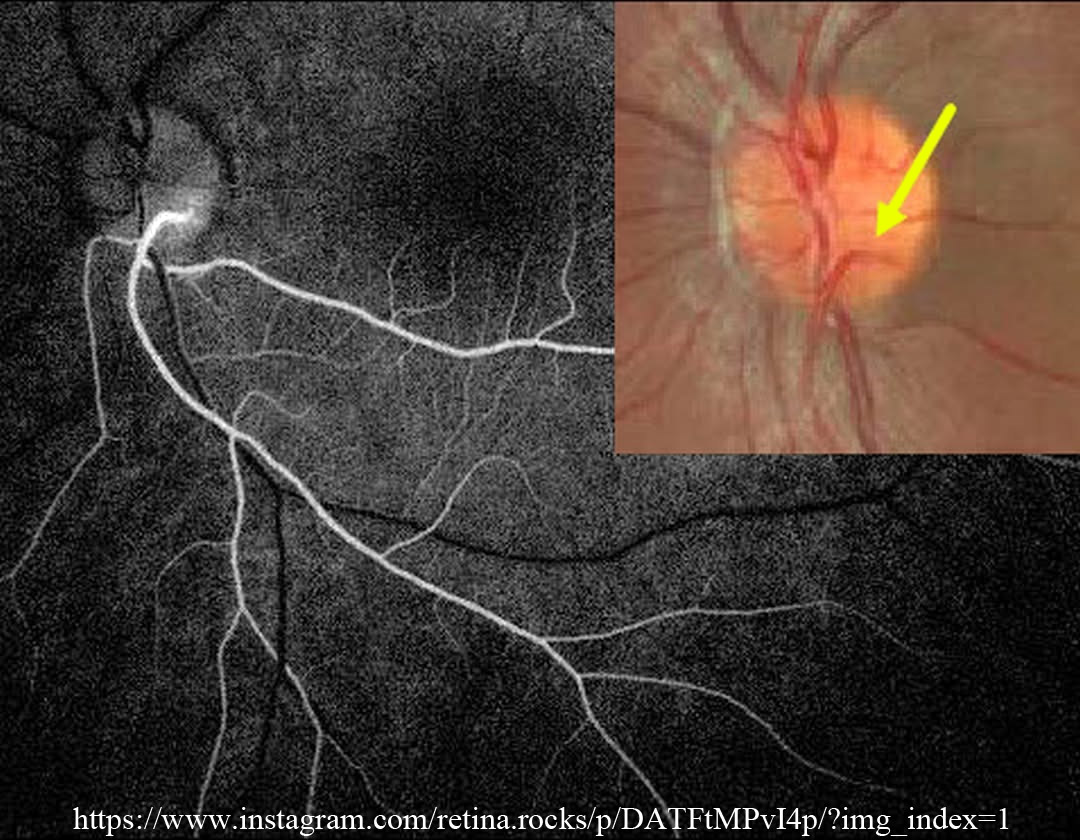

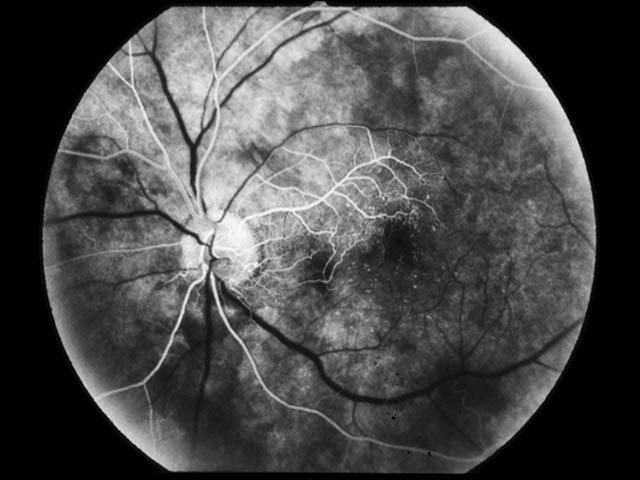

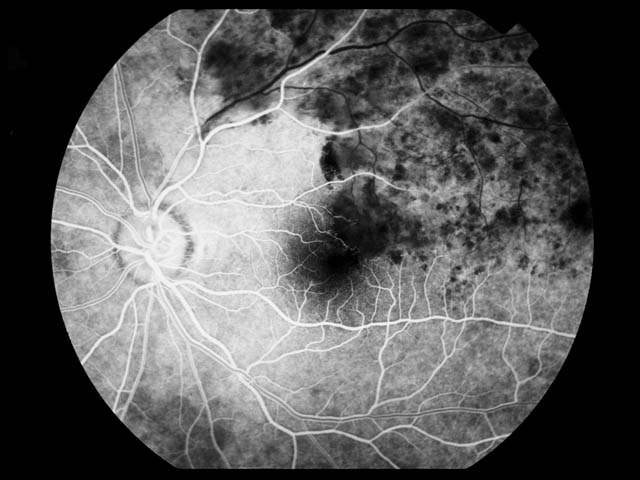

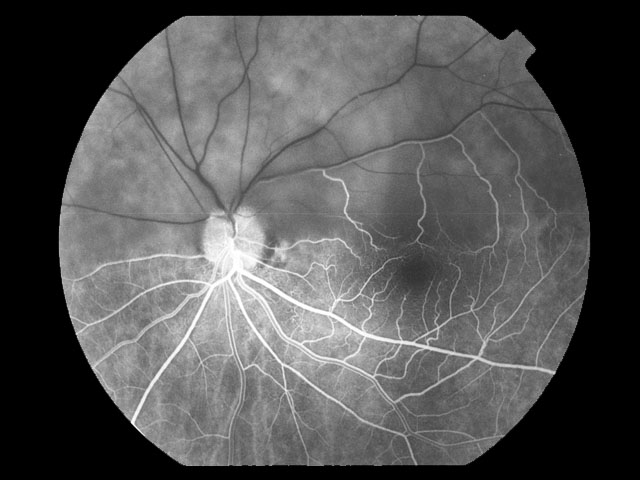

励起フィルタを通した光源光で眼底を照明し,濾過フィルタにより光源光を遮断し蛍光波長のみを観察する.記録には,モノクロームで撮影する.従って,血管外構造の黒い背景のなかに造影剤の存在部分は白く記録される.この蛍光輝度が情報となる.例えば,造影剤の眼底への初出現は下右図のようである(なお,この画像の脈絡膜造影には遅れが生じている).

|

|

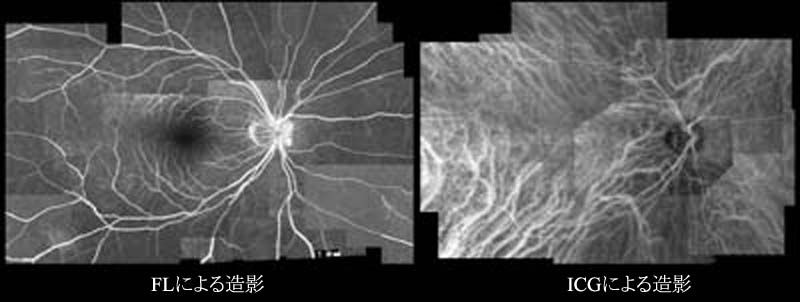

現在,実用になっている造影剤は ➊フルオレセインと ➋インドシアニングリーンの二種類である.

フルオレセインを用いる造影 fluorescein angiography は „FA“,

インドシアニングリーンを用いる造影 ICG angiography は „IA“,という(ことが多い).

|

|

造影の基本は FA であるので,以下は FA についてのアプローチとする. 【 IA についての概略は こちら 】

)読影のための原則

① 眼底循環は,網膜中心動脈系と脈絡膜系による.造影写真はこれらの二系統が合成されたものとなる.

② 血液関門:眼底血管には物質移動に対し制限する機能があり,すなわち血液網膜関門(柵)

blood-retinal barrier である.

網膜中心動脈系と脈絡膜系の二系統での関門機能はそれぞれ,網膜血管は毛細血管内皮細胞(内血液網膜柵)に,脈絡膜は網膜色素上皮細胞(外血液網膜柵)にある.つまり,

網膜血管は生理的な状態では水(分子量18)や造影剤(フリーのフルオレセイン分子

血液網膜関門の機能は造影剤(非結合型約12%)の透過性によって臨床的に評価できる.要するに,関門機能の変調を示している所見が,透過性亢進 となる.

③ 透過性亢進には,網膜血管の透過性と脈絡膜血管(実際には網膜色素上皮)の透過性との双方の病態に加えて,新生血管の透過性がある.新生血管には関門機能が無いか,あっても未熟であることによる.

④ 造影剤の濃度(あるいは量)は,蛍光輝度の強弱として観察される.正常(実はこれが結構難しいが)よりも造影剤が多ければ„明るく“,少ない部分は„暗く“写る.蛍光眼底造影写真の情報の中心は,造影剤の濃度ということである.これにより蛍光の強弱が生じる訳である.因みに,造影剤のない写真は漆黒が理想である(励起フィルタと濾過フィルタが正しく作動し偽蛍光のないとき,通過光量は最少となる).

⑤ 造影写真で評価しうる„蛍光“には,以下がある.

・正 常 normal fluorescence

・過蛍光 hyperfluorescence:正常より明るい状態

・低蛍光 hypofluorescence:正常より暗い部分

・偽蛍光 pseudofluorescence:反射(その部分で発している蛍光ではない.白斑やある種の視神経乳頭部所見で認める.

・自家(自発)蛍光 autofluorescence:色素に依らない蛍光.網膜色素上皮細胞の含有物,加齢変化(水晶体を含む).

要するに,この„過蛍光“・„低蛍光“の情報で画像を診断する.本来は色素が僅かな或いは無い部位での漏出・付着・貯留が過蛍光,あるべき色素が無いか見えない状態が低蛍光ということで病的状態を指す.眼底血管の病変とは主に血流の異常か血管透過性の異常か,または血管そのものの変形であるので,これらが造影剤濃度による„明暗“で描出されることになる.

⑥ 脈絡膜背景蛍光 background fluorescence

上記のように,脈絡膜内では造影色素は血管外へ移動している.もし励起されれば強い蛍光を発するはずであるが,網膜色素上皮のフィルタ効果(短波長域を吸収)により励起・蛍光とも減弱され,写真上では淡い 背景蛍光 として写る.

色素上皮のフィルタ効果が部分的に減じると,その部分の脈絡膜蛍光が明るく観察されることがある.window defect 窓陰影である(透過蛍光であるが実際の画像では色素上皮の色素染色と紛らわしく,混同・誤解しないよう).

さらに時間が経過すると,脈絡膜実質や強膜は残留蛍光による組織染色が生じてくる.血中濃度が低下した血管構造が暗いシルエットとして観察されることがあり,retrofluorescenceと呼ばれる.

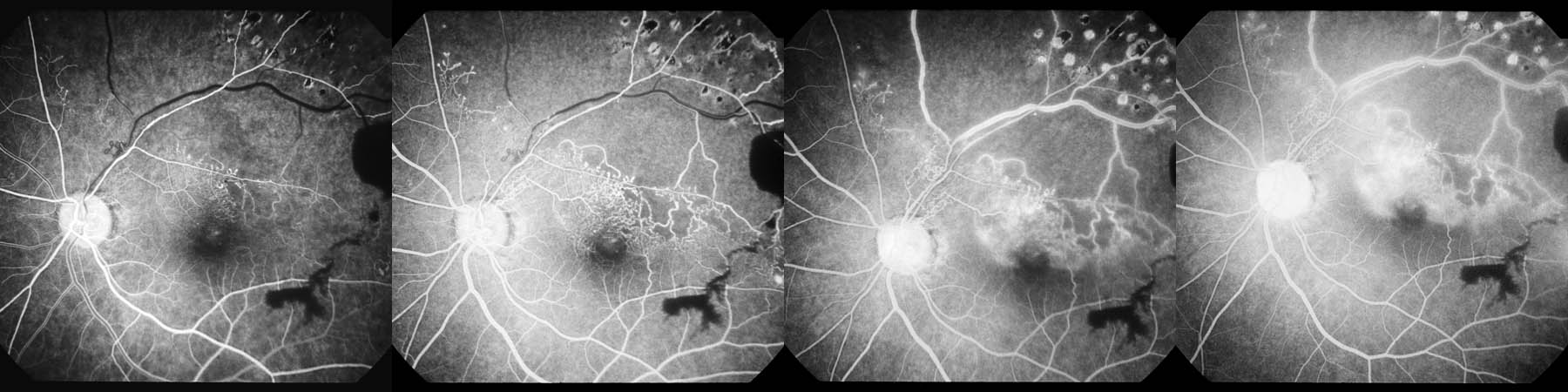

)正常像:造影の進行〜時間経過

① 具体的には,まず造影剤を正肘静脈から注入する.

理想的に静注できたとき,肺循環を経由したのち頸動脈から眼動脈を経て眼底に造影剤が出現するまでの時間は,脈絡膜(後毛様動脈)へは静注後8秒,視神経乳頭(網膜中心動脈)へは9秒である.

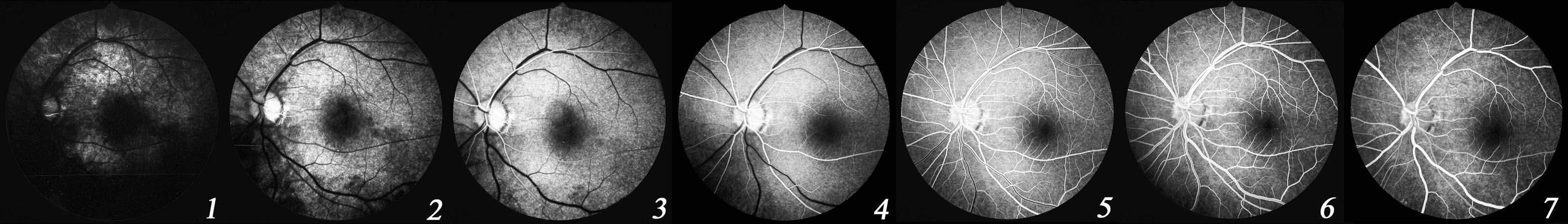

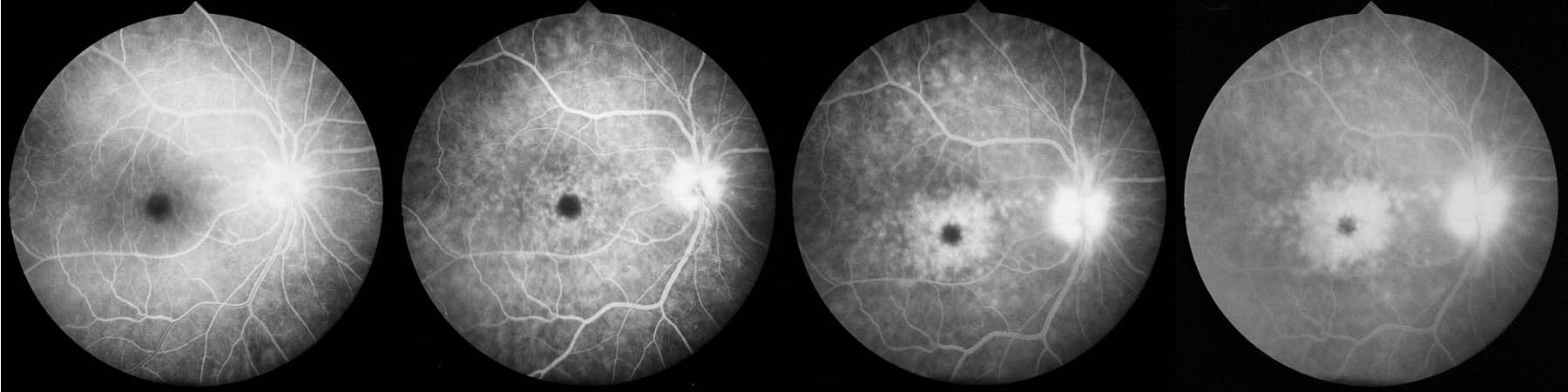

造影剤の最初の一巡は高濃度のため,条件がよければ毛細血管が描出される.その後は造影剤濃度はほぼ均一化し,この間に撮影が進行することになる.通常,静注後10数分間の所見を観察記録する. 【図を拡大】

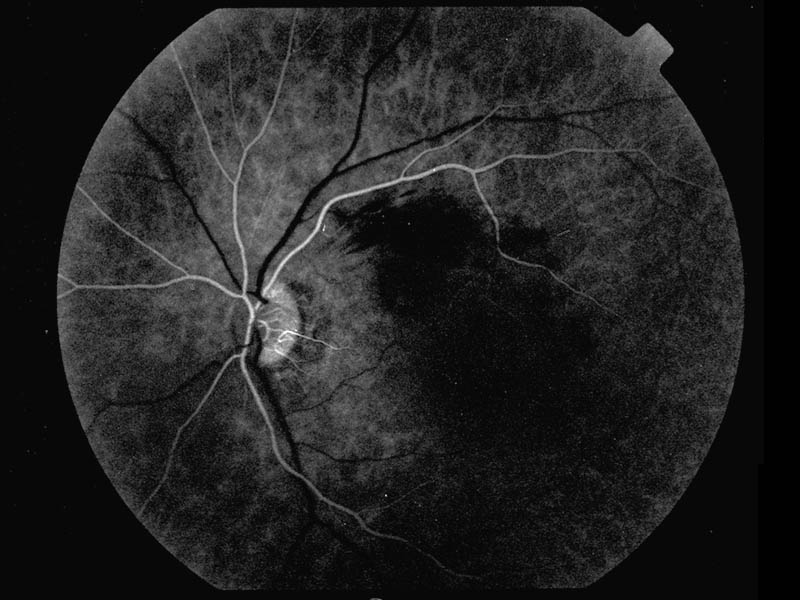

・静注された造影剤の初出は,脈絡膜が先行する(No.1〜2 静注後10秒前後).

・網膜中心動脈が造影され始めるが,網膜静脈には入っていない(No.3〜4 静注後10秒台前半).

静脈への還流は,視神経乳頭に近い領域から始まる.

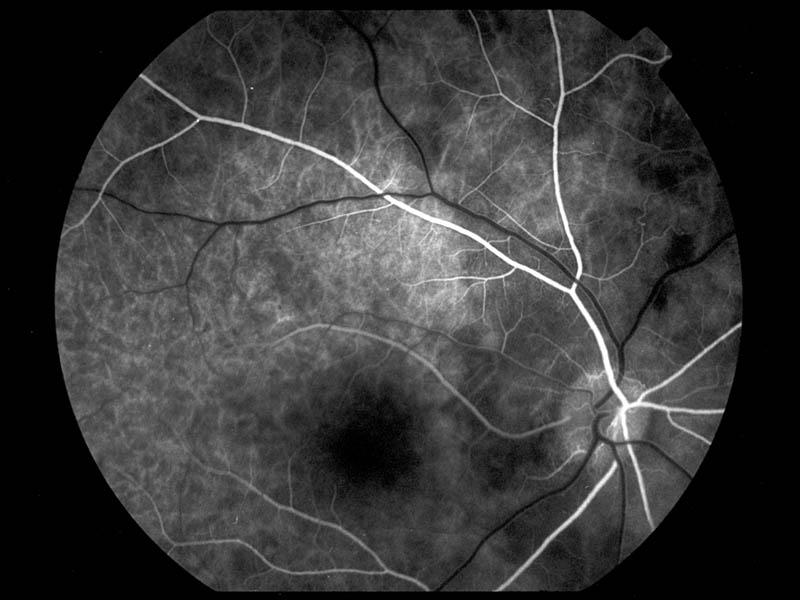

・毛細血管に造影剤が行き渡った時,画面は最も明るく写る(No.5〜6 静注後10秒台後半).

・動脈側の造影剤濃度(輝度)が薄まり,静脈のほうが明るく写る瞬間がある(No.7 静注後20秒台前半).

この後に二巡目の網膜中心動脈の立ち上がりがあるが,輝度変化はわかりにくい事が多い.以降,

フルオレセイン造影剤は尿中へ順次排泄され,血中濃度が低下しながら所見が変化することで撮影が進行する.

② 詳細には,次のように時相を表現する.

●初期像 early phase

●後期像 late phase

●潅流(灌流)か,環流か,還流か

③ 循環時間

④ 乳頭蛍光

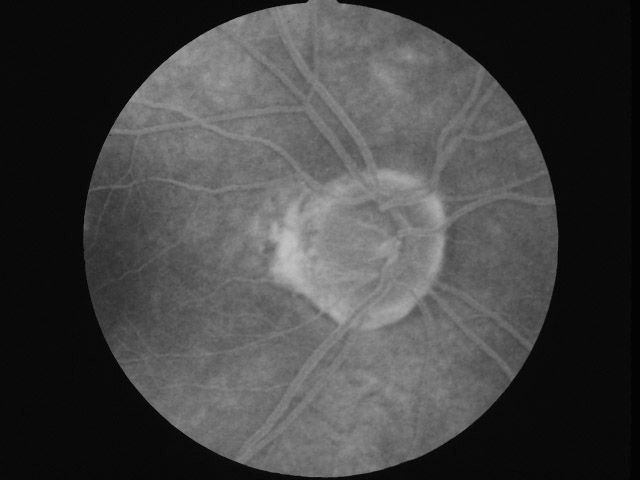

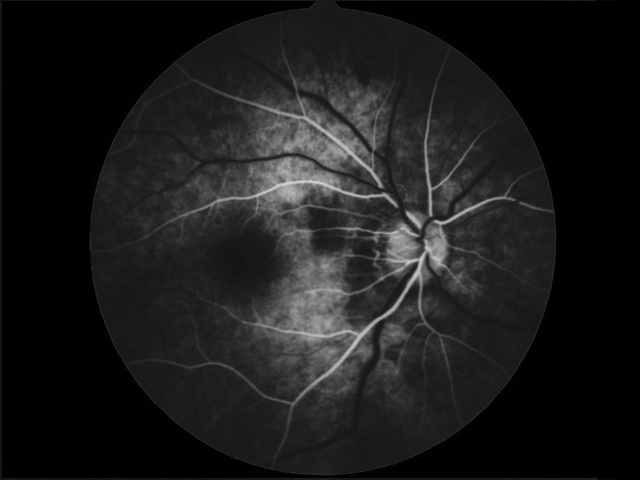

視神経乳頭部の表層(神経線維層部)は網膜中心動脈系で潅流され,深部は脈絡膜系で潅流される.従って,choroidal flushと同時に造影が開始されるのは乳頭深部である.網膜造影により乳頭辺縁部を含む最表層に色素が入る(明るくなる)と,相対的に陥凹部が暗くなることになる.

視神経乳頭部の表層(神経線維層部)は網膜中心動脈系で潅流され,深部は脈絡膜系で潅流される.従って,choroidal flushと同時に造影が開始されるのは乳頭深部である.網膜造影により乳頭辺縁部を含む最表層に色素が入る(明るくなる)と,相対的に陥凹部が暗くなることになる.

時間が進むと乳頭縁の外側が染色される.乳頭周囲輪 peripapillary haloである.乳頭部毛細血管には血液関門機能があり,脈絡膜内の色素が拡散・付着したものである.ここは,ほぼ脈絡膜の断端と見做してよい.よって haloは conusの外周を示すことになる.後期像の目印である.

choroidal flushに続き,乳頭部蛍光は優先して増強する.乳頭部は表層神経線維以外は脈絡膜循環に依存するためである.これにより,

choroidal flushに続き,乳頭部蛍光は優先して増強する.乳頭部は表層神経線維以外は脈絡膜循環に依存するためである.これにより,

造影剤の出現時点で乳頭(深)部が造影されない場合(例:前部虚血性視神経症),後毛様動脈系の循環遅延・閉塞があると見做すことができる.

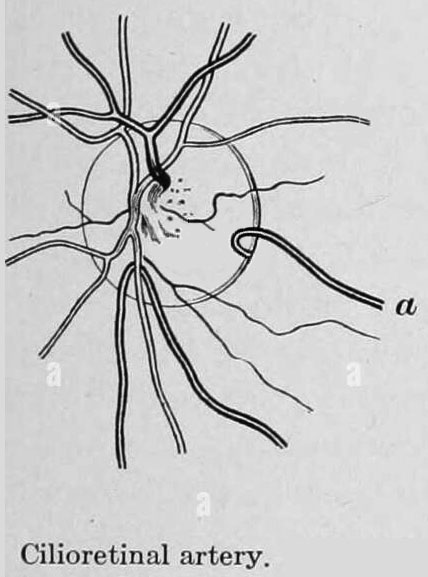

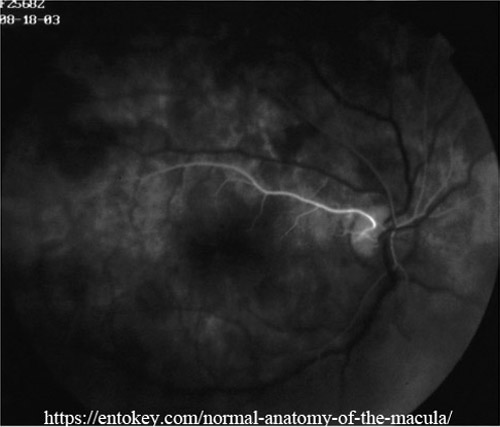

時に乳頭縁から網膜面へ,脈絡膜血管の枝が伸びることがある.毛様網膜動脈 cilioretinal arteryである.上記のように網膜中心動脈造影に先行し,乳頭内の(深部)蛍光出現に伴って造影が開始されることで,毛様網膜動脈であることが確認できる.

毛様網膜動脈の定型は乳頭黄斑間の潅流であるが,variationは無数にある.下左図は乳頭内部の造影を伴い,ミニサイズな毛様網膜動脈といえる.下右図は乳頭内造影と動脈の蛍光輝度,静脈への還流順などにより,黄斑動脈が本来の網膜中心動脈であると見做せる(onMouseで拡大.静脈の造影については次項).

|

|

糖尿病網膜症で代表的にみられる視神経乳頭部新生血管は,たいてい(網膜毛細血管より)造影が早い.同じ原理で,脈絡膜系の血流のようである.

短後毛様動脈が特に乳頭周囲で循環障害〜充盈遅延をきたす病態では,視神経症と毛様網膜動脈閉塞が合併することになる.

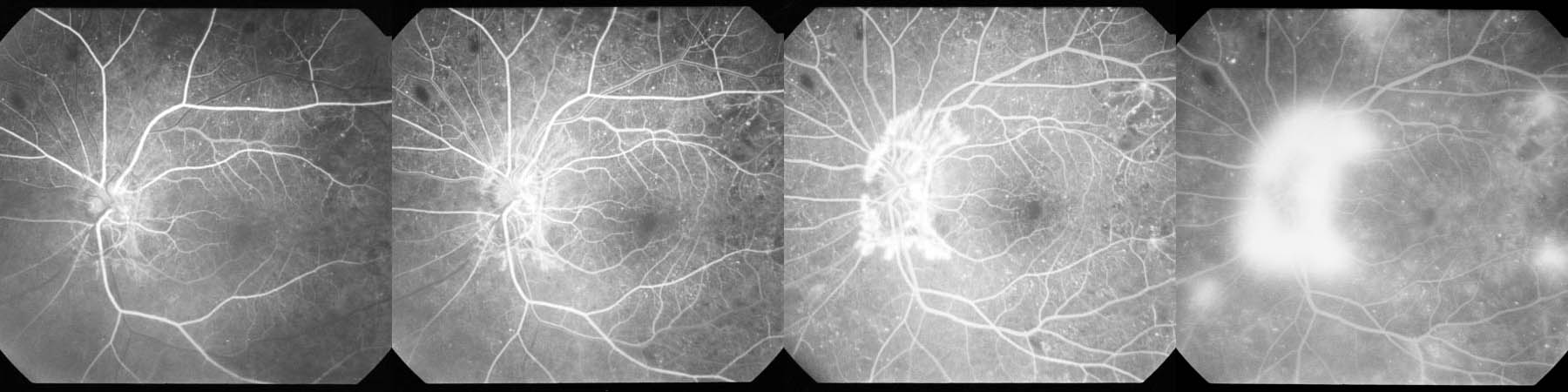

RECs;radial epipapillary capillaries(放射状乳頭上毛細血管)

乳頭表層神経線維層部毛細血管である.血流は求心性,すなわち乳頭面において集合静脈を経て網膜中心静脈へ流入する.これは,乳頭炎や乳頭浮腫の際に反応する範囲である.

RPCs;radial peripapillary capillaries(放射状乳頭周囲毛細血管)

乳頭表面から網膜表面には,神経線維の走行に沿った毛細血管が放射状の形態となっている. |

|

| |

RPC の範囲は上図のように特徴的で,耳側縫線部と共に網膜循環障害の病理に関与する. |

⑤ 黄斑部

造影写真の中で黄斑部は暗く写る.dark maculaである.網膜毛細血管層は中心窩に向かって徐々に薄くなることと,網膜と網膜色素上皮の双方のフィルター効果のため,脈絡膜蛍光が減弱することに因る.

黄斑領域は中心視力にとって重要な部位ではあるが,網膜循環で見る限りでは周辺部としての構造であり,必ずしも保護されている部位ではない(ようにみえる ↓).

⑥ 網膜毛細血管パターン

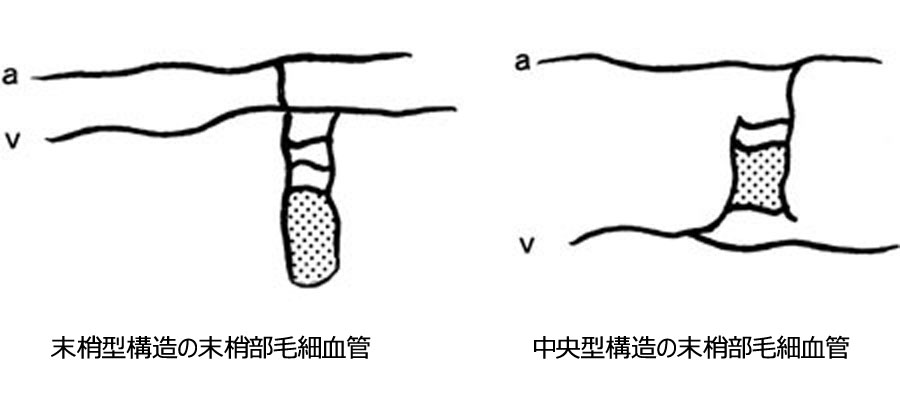

これにより,血管床閉塞の際の病態が説明できる.特に中心窩周擁血管は „末梢型構造“であり,先端部から血管が閉塞していく.結果,無血管領域が拡大する.„中央型構造“の血管床閉塞は,糖尿病網膜症で(軟性白斑として)定型的に観察される.

♢ 研究者により,網膜血管の 成長モデル が発表されている.これによると,中央型と末梢型の形成が良く説明できる.

⑦ 網膜内循環

網膜還流は,乳頭に近い部位ほどより早く静脈へ戻っていく.乳頭近くの静脈はいわば下流または河口状態であるから,周辺部を含む流域の血流を集めている.合流する静脈血流は本流(周辺からの血流)に対し血管壁に沿うように造影される.層流 laminar flowである.

このことは,軸流は周辺からの血流であること,鋸状縁まで達した血流が乳頭に戻るまでそこそこに時間がかかることを示している.

(層流は,意外に整然と形成される.血管壁近くと中心の流速差や乱流は,ほとんどうかがえない.低灌流圧や循環遅延では,層流が長時間観察される.)

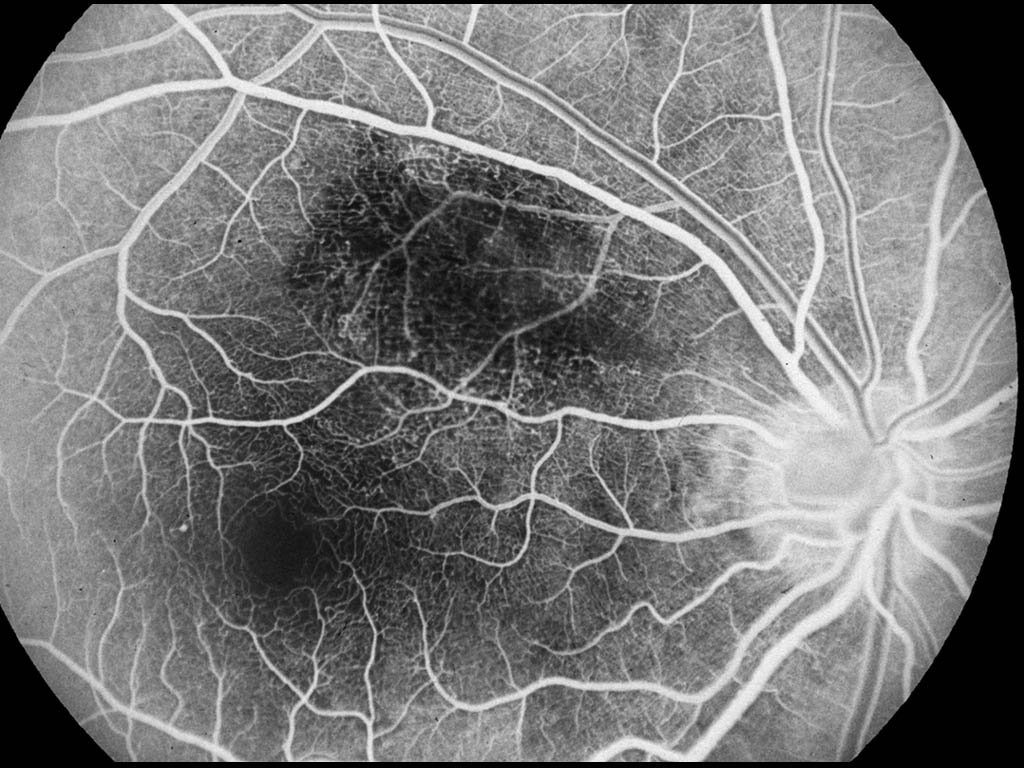

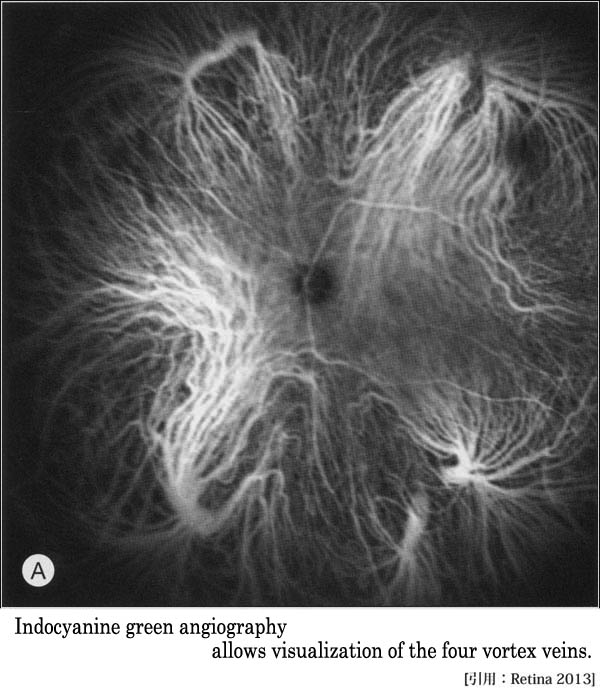

⑧ 脈絡膜

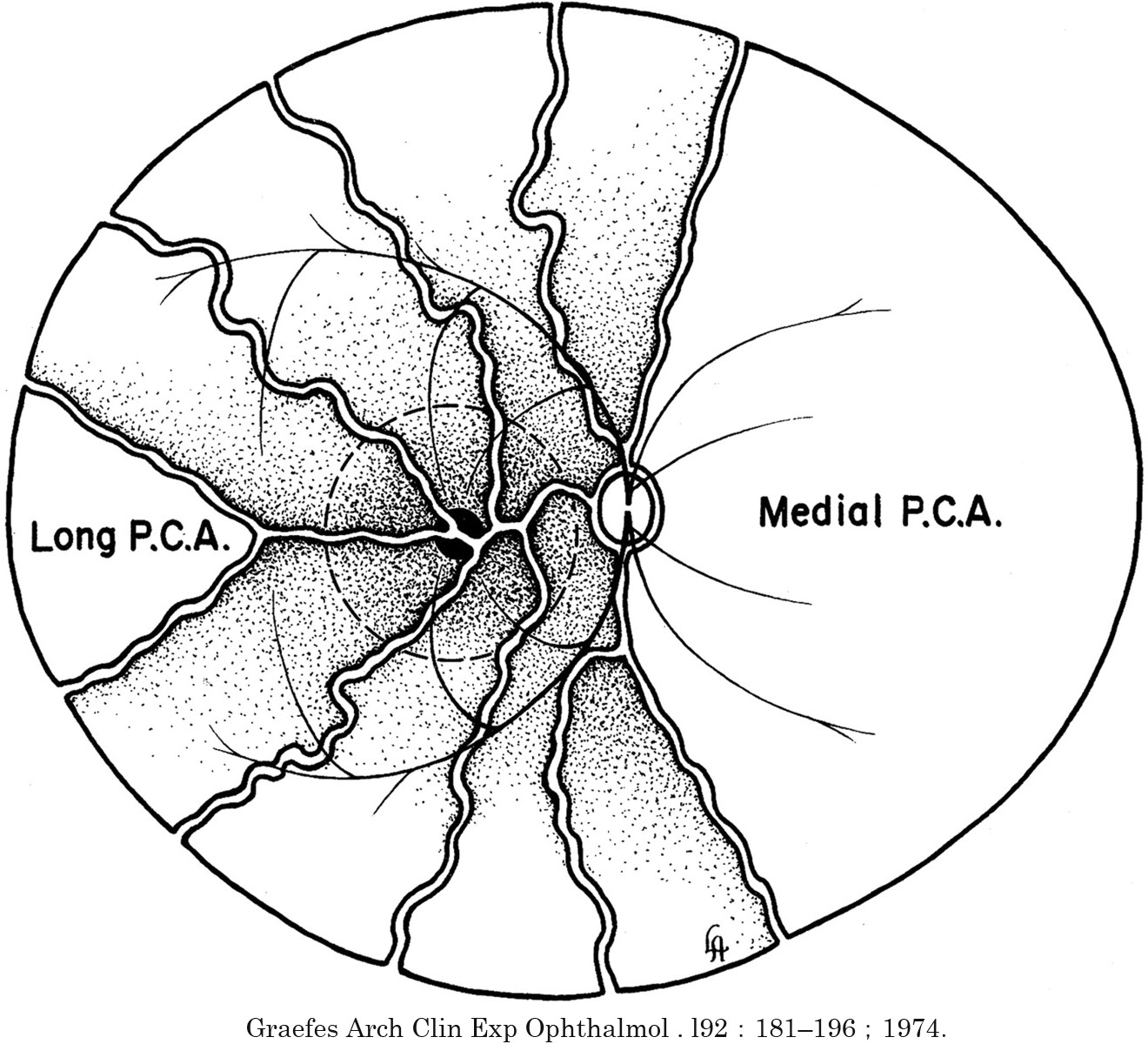

後極脈絡膜には(短)後毛様動脈 P.C.A.が流入する.もちろん正常では,分水嶺パターンが観察された直後から急速に充盈が進み,かつ有窓血管であるから一様な „背景蛍光 background fluorescence“を形成する.低い灌流圧のときには,スローモーションの充盈が観察されることになる.

右図では,

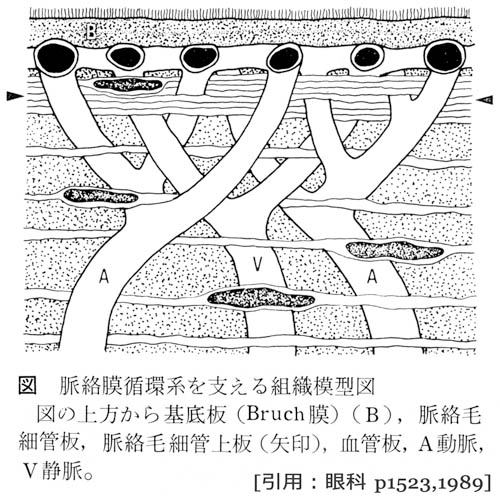

| a | : | retinal pigment epithelial layer | |

| b | : | Bruch's membrane | |

| c | : | choriocapillaris | |

| d | : | venules | } Sattler's layer |

| e | : | connecting to the choriocapillaris | |

| f | : | major veins | } Haller's layer |

| g | : | arteries(a branch of the short ciliary artery) | |

| h | : | a short ciliary nerve | |

| i | : | ramifying branches of the short ciliary nerve | |

| j | : | some star-shaped melanocytes |

|

|

| 細胞緻密層 |

)異常像

●透過性亢進

透過性亢進とは 浮腫 をきたしている状態である.これは蛍光造影では 血管外漏出 extravasation として観察される.これが 過蛍光 の原理である.透過性亢進は持続して起きていることから,時間経過 time courseと共に濃度勾配に従って造影剤が徐々に 漏出 leakage・拡散 diffusion・貯留 poolingする様子が観察される.これが造影写真でみる経時変化であり,静注直後からの時系列 time seriesで,造影早期像 early phase → 造影後期像 late phase と所見が変化する.なお,

„透過性亢進“=„漏出“ということであった.しかし造影検査で観察される„漏出“ないし„拡散“は,血漿の移動速度そのものではないようである.あの速度で„漏出液“が動いているとしたら,たちまちにして水浸し !? 下右図の網膜下腔でいえば網膜色素上皮からの水の移動は,漏出と周囲の吸収とが平衡状態にある,と見做せるわけである.そういうことで,起きている病理変化としては浮腫とは血漿の動きであり,水もれでも OK であるが,造影写真でみる漏出は水もれのそのものではない.

言うまでもないが,『漏出』≠『出血』の点でも注意しよう !

●過蛍光

透過性亢進の程度により,

❶網膜内では漏出部周囲の網膜神経細胞間(組織間隙)に拡散,

❷外網状層近辺を中心として一定の空間を作る類囊胞,

❸網膜下では滲出性剝離,などで浮腫液が溜まることになる.異常細胞が染まる状態や組織間隙に浸透した状態が„染色蛍光“または„組織染“,類囊胞や網膜下腔に溜まった状態が„貯留蛍光“である.

⦿網膜固有血管からの漏出は,比較的おだやかで血管の輪郭が見えたりする.しばしば,血管壁の組織染色と見做すことができる.

⦿新生血管からの漏出は,新生血管そのものがランダムな毛玉様だったりして旺盛な過蛍光を示す.

⦿色素上皮レベルでは透過性亢進によらない過蛍光が観察されることがある.網膜色素上皮細胞のダメージでは(滲出性剝離にならない程度すなわち漏出には至らない時)色素細胞が染色されている.この場合,染色蛍光は経時的に増強するのが原則である.またドルーゼンも類似所見を示す.

⦿色素上皮細胞の萎縮などでフィルター効果が消えてしまうと脈絡膜蛍光が強く観察されることになる.萎縮巣は,しばしば島状あるいは斑状になることで window defect という.この場合,脈絡膜蛍光の„透過“であるから造影剤の血中濃度に沿って蛍光輝度が上がり,その後は経時的に輝度が下がってくるのが原則である(日本眼科学会による公式用語では『窓陰影 マドインエイ』となっている).なお,色素上皮が機能しなくなると関門も働かないと考えてしまうが,どうやら Müller細胞が barrierになるようである.

そういうことで,漏出拡大傾向のない背景過蛍光は時間経過の情報による評価が重要である.

●低蛍光

低蛍光は励起光・蛍光のいずれかが減弱した状態である.暗い部分は,そもそも造影剤がないか薄い,励起光が届かない,発光しても蛍光がみえない,などの病態を示している.これらによって,最終的な蛍光輝度が決まる.

⦿血流の途絶領域(充盈欠損)が低蛍光を示す.無潅流は基本的に網膜血管を指す.脈絡膜潅流は維持されていることから中程度の低蛍光ということになる.

⦿フィルター効果(ブロック)ともいうべきメラニンやキサントフィル,滲出(沈着)物,血液などは励起光・蛍光とも吸収する.出血部は,無潅流部よりも暗い低蛍光を示す(モノクロでは出血部は黒になる).

●蛍光遮断(ブロック)

励起光が届かない,発光しても蛍光がみえない,

➽ 蛍光造影の異常所見は以下に集約される. 【 画像例での確認 】

| ☆ 血管の形態異常: | |

| 毛細血管の拡張・血管瘤・新生血管・血管閉塞 など | |

| ☆ 過蛍光: | |

| ・漏出蛍光 leakage | ・貯留蛍光 pooling |

| ・染色蛍光 staining | ・透過蛍光 window defect |

| ☆ 低蛍光: | |

| ・蛍光ブロック block ・無潅流 non perfusion | |

| ☆ 循環異常(これらも低蛍光の範疇となる | |

| ・充盈遅延 filling delay ・充盈欠損 filling defect | |

| ☆ 造影剤によらない蛍光 | |

・偽蛍光 pseudo fluorescence:

|

|

| ・自家(自発)蛍光 auto fluorescence: | |

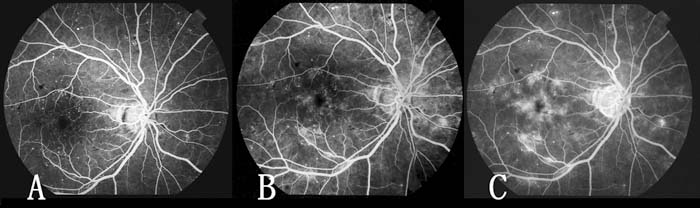

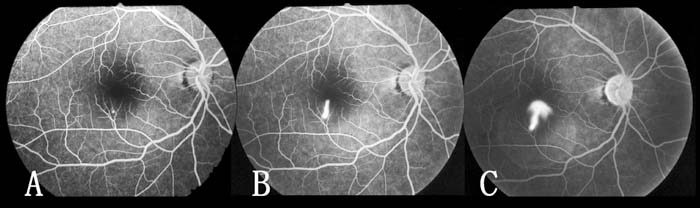

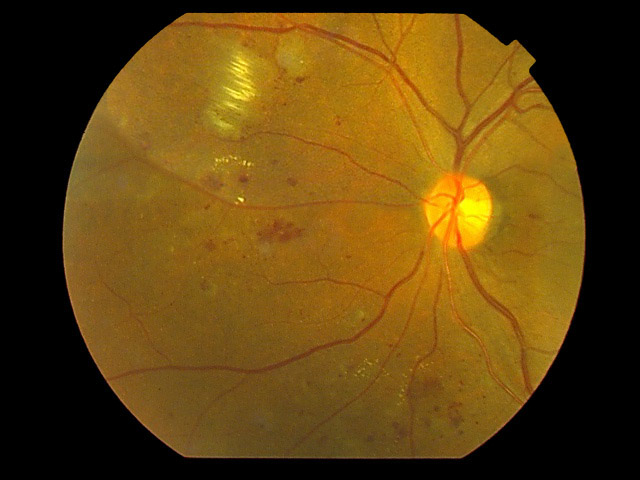

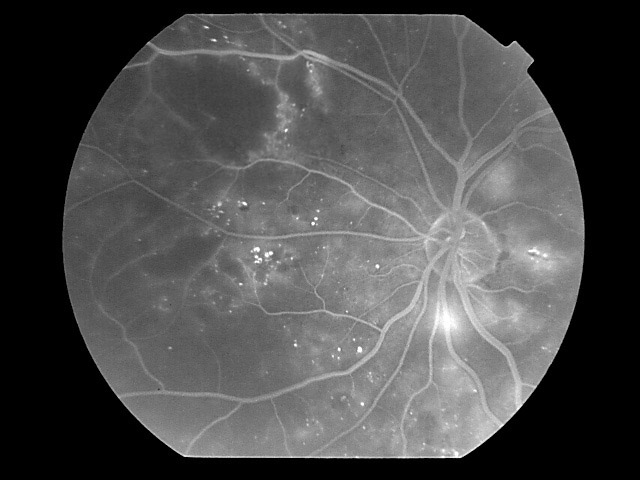

●臨床例その1(過蛍光

過蛍光の代表は,漏出とその結果の染色や貯留である.これにより透過性亢進の確認には時間経過(造影の初期 → 中期

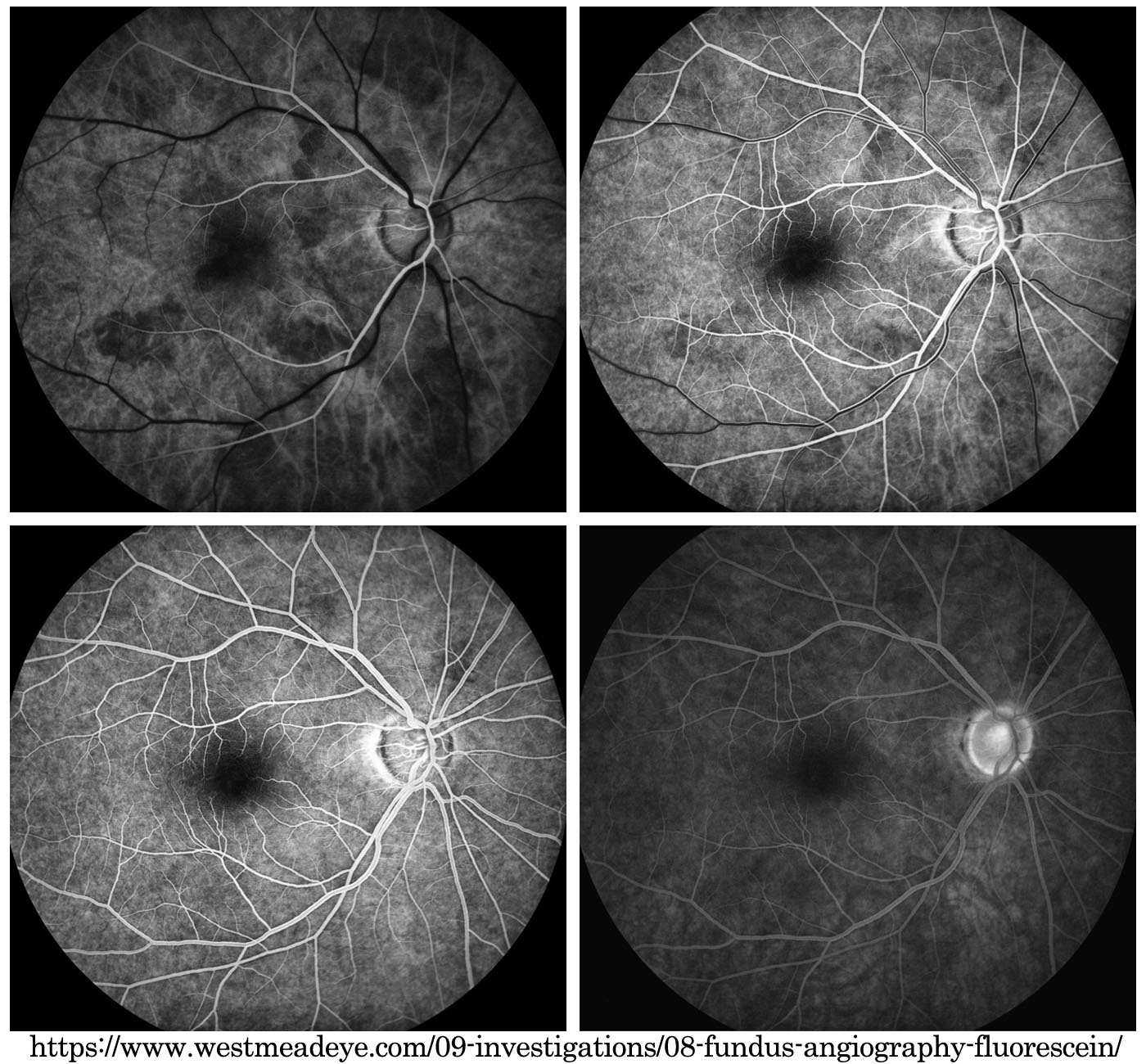

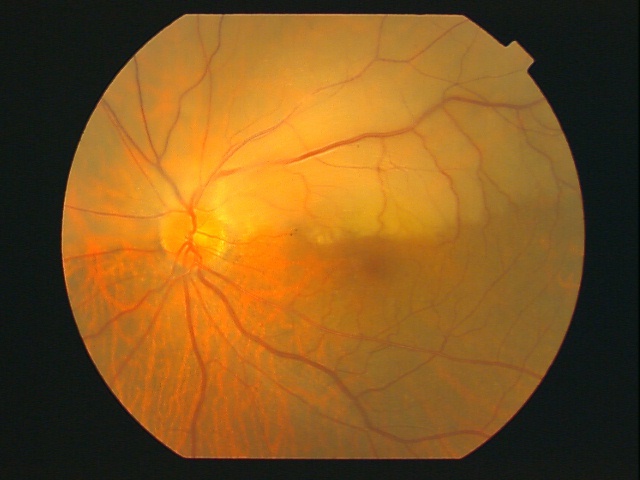

実際の写真では下のようになる.すなわち網膜血管病変では一般に,過蛍光所見と蛍光遮断や無潅流による低蛍光が混在する.

I

網膜血管の透過性亢進はあらゆる血管障害で起こるが,糖尿病網膜症が代表である.ここでは毛細血管の透過性亢進を示す.

網膜(毛細)血管透過性のシェーマは これ

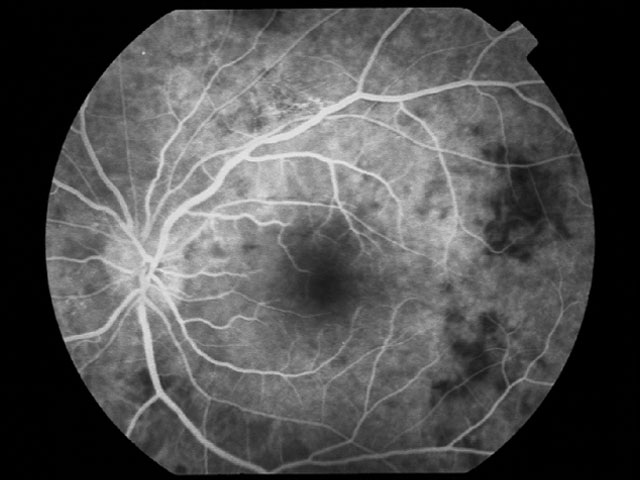

II

もうひとつの血管障害の代表は,網膜静脈閉塞症である.写真は比較的新鮮な病態で,罹患部全体に血管透過性がみられる.

III

年月が経過した陳旧化した状態で,黄斑周囲に透過性亢進が残っている(新生血管のようでもある).

IV

幼弱な新生血管には血液関門がない.したがって,新生血管の透過性亢進は必発である.

ここでは網膜固有血管の透過性亢進より,はるかに強い漏出を示す(糖尿病網膜症例).

V

中心窩周囲毛細血管からの漏出により類囊胞を作って貯留することを示す ぶどう膜炎 の例である.

中心窩周囲の(毛細)血管透過性のシェーマは これ

VI

脈絡膜血管(網膜色素上皮)の透過性亢進によって発症する 中心性漿液性脈絡網膜症 の例である.

網膜色素上皮透過性のシェーマは これ

以上のように,

造影剤の動きは「血液」の動きではない(造影剤は血漿に混じっている ⇒ 造影剤は「血漿」の動きである).

血管外への血漿の移動が透過性亢進である.透過性亢進 hyperpermeability とは,血液関門の異常を示唆する.すなわち,網膜血管内皮または網膜色素上皮の異常(損傷),あるいは新生血管の存在を示している.

造影剤によって病態を可視化する造影検査は,早期像 → 後期像へと動的に所見が変化すること,すなわち„時間軸の存在“が必須である.端的には,早期像においては„血管のパターン“が,後期像では„漏出の状態(有無・程度)“が記録される.

つまるところ,

A 時点の所見のとき時間が進めば B ,さらには C を予測すること,とか,

B の所見があれば時間を戻せば A ,時間が進めば C を予測することが求められる.

●出血はどーだ ?

眼底出血病変に対する造影というと,出血部から造影剤が出てくるというように思えるかも知れない.しかし,

これは結論を言うと「 誤り!」である.ありえない!その理由は,

#1 眼底出血 とは,どういう所見であっても„血管外“に存在する「

#2 つまり現在進行形の„出血中“(-ing)という病態ではない.出血中に造影検査を行うということ自体,確率ゼロに近い.

#3 造影剤は血球とは結合しない.かつ,血色素は短波長を吸収する(またはフィルタとして作用する).

眼底出血とは,原則として血管外の赤血球を指したものである.

「bleeding」というが,動的な「ing」ではなく,そこにある静的な「blood」である.要するに,

造影色素は血管内を動的に通過するが,網膜の出血斑は静止したものである.

繰り返すが,出血斑は低蛍光となる.造影剤の未流入血管が黒く写ることにも,注目 ↑

網膜前の血腫であれば,網膜血管もマスクされる.

網膜下の血腫であれば,脈絡膜蛍光がマスクされる.

マスクした状態を,蛍光ブロック という.

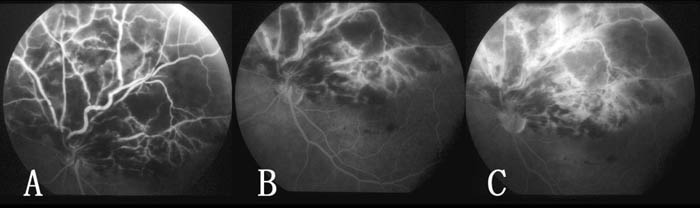

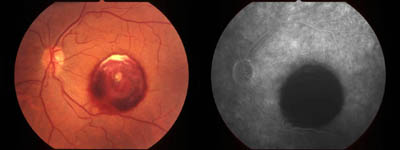

●臨床例その2(低蛍光

低蛍光の代表は,無潅流と蛍光ブロックである.

Ⅰ

網膜血管の無潅流領域は,境界が過蛍光を示すことが多く見つけやすい.ついでに,軟性白斑に対応することも,注目.

Ⅱ

脈絡膜血管の閉塞は,通常は脈絡毛細血管板レベルでしか判らない.この場合,まだらというかほぼ一定サイズの斑点が集まった様な低蛍光となる.

Ⅲ

網膜下血腫が,脈絡膜蛍光をブロックしている.網膜血管のみが写されている.

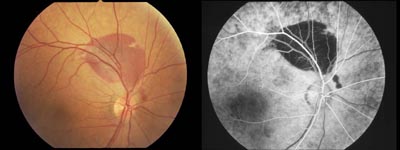

●耳側縫線部の病理変化

„終動脈“であることを示す例の一つ.動脈・静脈とも隣接区との相互乗り入れがなく,罹患領域がきれいに区切られている.

Ⅰ

Ⅱ

●フィルタ

cut-off が急で,重なり面積が少ないほど明瞭に記録される.„偽蛍光がない“ ということは,造影剤がなければ真っ暗になる.コントロール・参照画像として重要である.

●歴史

・開発 論文 1961年(昭和36年

Circulation 24:

Novotny HR,Alvis DL:A method of photographing fluorescence in circulating blood in the human retina.

・日本への紹介・導入 1964年(昭和39⁓40年

【参考:臨床眼科58巻 6号,2002】

西日本:京都府立医科大学眼科

東日本:日本大学眼科・東京大学眼科

●実験

高眼圧で眼内動脈閉塞を起こし眼圧を下げながら造影検査を行うと,まず網膜蛍光,次いで脈絡膜蛍光が出現し,視神経乳頭へは更に眼圧が下がった時点であった,とのことである(Blumenthal,1970).